- 堕落街论坛 (http://duoluojie.1314179.com.cn:443/index.asp)

-- 原创文学 (http://duoluojie.1314179.com.cn:443/list.asp?boardid=8)

---- 唱给自己的歌 (http://duoluojie.1314179.com.cn:443/dispbbs.asp?boardid=8&id=152795)

-- 发布时间:2006/11/29 18:08:00

-- 唱给自己的歌

写字,是自说自话,是自闭和渴望。不要说给谁听,不要写给谁看,自己解渴而已。

雨转小,露出晴朗的征兆,我的忧伤却铺天盖地。

想在阳光灿烂的时刻给远在北京的知交回信,不知道这是不是个借口,用作拖延。思绪有些紊乱,不知该如何告诉她我的变化,连同一种热情的消逝。她问我信不信热情在消逝,能不信么?自己也同样的境地。曾经,我们都狂热电影,在影像里逃避生活。“不是不想逃避,是没时间逃避。”她说的很对。

渐渐,越来越多人看我的博客,认识的,陌生的,熟识的,浅交的,牵念的,漠然的。我的生活被无限放大,每个人都拥有手握放大镜的权力,这权力却是我赋予的。恼吗?不。喜吗?不。无谓?似乎也否定。

为什么总有那么那么多话要说?唱给自己的歌,优美而孤单。站在舞台中央,聚光灯的投射下是一个寂寞的身形,倔强和清冷。台下是另一个自己,她带着怜惜看台上的她独自哭泣抑或微笑,轻轻张开双臂,拥抱她,结果发现抱住的只是自己的双肩,瘦小而疼痛。

当我们爱上一种香氛,就不再是孩子。在我们心里,有了暧昧与皱纹。失去了水嫩嫩的娇艳欲滴,愈来愈多秘密和沧桑。明明还在呤唱,转眼站在麦田中央追悼。

幸福像花儿一样,这是一部电视剧的片名,联想到年轻无畏的花儿,联想到沉默不语的朴树,联想到双手握住话筒的郑钧。花儿是幸福的风信子,绽放,盛放,怒放,最后都是凋零。瞧瞧,我说什么话呢,太悲观了不是么?不是我的错,真的不是。

假如死了,我一定不要喝忘川水,宁可让一世又一世的记忆堆积起来,从孩提时便让我的双眼深邃。我可以演绎一段又一段人生,将灵魂抽离于驱壳,把生命作为舞台,也许入戏,也许始终演戏。不错的主意呢。

如果换块土壤,我会是放纵的人,做张夏平(《流浪北京》里记录的一个女艺术家。疯了。)和法拉奇(法拉奇没疯,可没人会说她正常的吧。)。假如一个人在某一领域做到顶尖,必然有所缺陷。这不是推论,是真理。我宁愿做那样一个有缺陷的人,也无法容忍自己和所有人一样,平淡。这明显是受了西方文化的荼毒,儒家道家禅宗都不主张追求绚烂的稍纵即逝。真水无香——是中国传统文化提倡的人生态度。我不喜欢,非常不喜欢。

生活回归的终点是零点,我不否认,可是在过程里,我要的是激情肆意的痛,痛到骨髓里,让我感应自己生的事实。答案出来了,我只是不想麻木。平淡会令我消解自我,甚至忘记存在。当一切都毫无意义时,我怎样去面对继续活着的漫漫长日?

淡然,豁达,平和,是我内心深处的追求。那是一种理想境界,不好达到的。我做不到,我只是个任性尖锐歇斯底里的女孩。一切深埋在大气文弱勇敢的表象下,窃笑得不怀好意。

每个人也许都是分裂的,大多数分裂成两个,也有分裂成数个数十个乃至数千个。有一本小说写到过这种精神病例,人格分裂的重症病患。大家说觉得不了解自己,就是因为时伏时现的另一个人,交替出现,弄个不好,就被替代。这不是谵妄。

我是统一的,但不是完整的。两个都是我,她们融合在一起,彼此不能分离,但她们都有缺陷。

其实我是幸运和幸福的,失去了父亲,得到一颗丰盈的心。但失去了就是失去了,这也决定着一生都无法逃脱的悲寂。

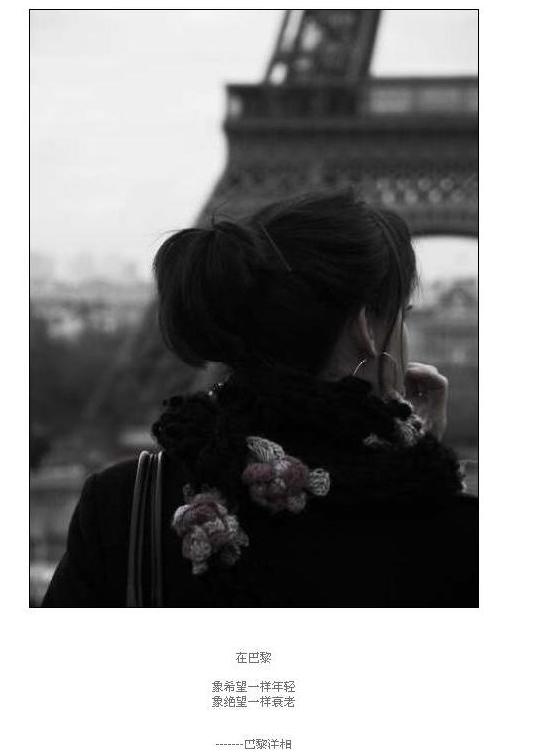

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

-- 发布时间:2006/11/29 20:51:00

--

无法重寻的

也许

才注定是美丽而值得怀念的

-- 发布时间:2006/11/29 21:45:00

--

做自己想做的事,只要不去做芙蓉姐姐那类的人就行了。

-- 发布时间:2006/11/29 23:23:00

--

真的很难做到...\\

-- 发布时间:2006/11/30 13:13:00

--

好细腻的文字

-- 发布时间:2006/11/30 15:21:00

--

哈哈。在杭州的时候应该去富阳看看你。。

-- 发布时间:2006/11/30 16:23:00

--

欢迎。

山清水秀根本无法来描述这儿的曼妙景致,因其柔美而专出文绉绉的人:)在这里住上一年就会舍不得去任何地方(除了自己家乡,那是任何美景都无法比拟的)。

自认是细腻过头了,女性思维控制全部逻辑,呵呵。真羡慕那些由男性思维主导的女性。